ひとつのゲームが出来るには、実は多くの人々がたずさわっています。どんなゲームを作るか企画を考える人、キャラクターを作る人、ゲームが動くようにプログラムする人、音楽を作る人…。ゲーム作成はチーム単位で行われるのです。ここではゲームが出来るまでの一般的な工程を確認しながら、どんな勉強が必要になるのか確認してみましょう。

(1)<企画の検討>

まず、開発予算や期間等を確認し、その上で新しいゲーム作成の為のアイデアを出していきます。出されたアイデアの種をもとに企画を練っていくわけです。ここで活躍するのがゲームプランナーです。

ゲームプランナーはゲームのアイデアを考え、スケジュールを作成し、スタッフの管理、予算の管理、広報担当との打ち合わせなど、ゲーム制作の全体的な流れも管理します。

そしてそのアイデアをスタッフに伝える力も必要です。ゲームの知識はもちろんですが、様々な事に興味や関心を持ち、たくさんの人たちと接することも重要です。

(2)<仕様書の作成>

ゲームの企画が通ると、それをもとに『仕様書』というものが作成されます。仕様書は企画書をもとにより細かい内容が記載されています。仕様書の作成もゲームプランナーの仕事の一つです。(3)<デザイナーがキャラクターを作ります>

企画会議で練られた作品のイメージをもとにデザイナーはキャラクターやゲームの世界を作っていきます。ここではグラフィックデザイナーが活躍します。デザインには2Dと3Dがあります。

(4)<プログラムを組みます>

ここで活躍するのが、ゲームプログラマーと呼ばれる人たちです。キャラクターがゲーム上で動くにはC++やJavaといったコンピュータの理解できる言葉で命令する必要があります。ゲームプログラマーはその言葉を操るスペシャリストです。学校では『ゲームプログラミング』などの授業で勉強します。(5)<サウンドを作ります>

音を消してゲームをしてもいまいち面白みに欠けますよね。サウンドはゲームを盛り上げる重要な要素です。BGMや効果音でゲームの楽しさを倍増させます。学校では『ゲームサウンド』の授業でコンピュータを利用した作曲の学習を行います。(6)<テスト版の作成>

ある程度作業が進んだら、各パートで作成したものをまとめ、本当 に面白くなりそうかチェックします。例えば、全部で5ステージあるシューティングゲームなら2ステージ分位まで作成し、面白いゲームなのかテストしてみるわけです。もしも、ここで思ったよりつまらなく、売れそうもない場合は、この段階でボツになることも…。

に面白くなりそうかチェックします。例えば、全部で5ステージあるシューティングゲームなら2ステージ分位まで作成し、面白いゲームなのかテストしてみるわけです。もしも、ここで思ったよりつまらなく、売れそうもない場合は、この段階でボツになることも…。(7)<α版の作成>

テスト版でOKが出たら、制作を進めていきます。そして、各パートで作ったものを1枚のディスクに統合します。

(8)<デバック>

デバッグとは、実際にゲームをプレイして、バグが無いか調べる作業です。バグとはプログラムのミスのことで、ありとあらゆるプレイを試し、問題があればゲームプログラマーに修正してもらいます。(9)<β版の作成>

修正作業を終えて、完成版の直前として製作されるのがβ版です。 倫理上の審査や、雑誌記事の為に配布されたりします。ここからマスターアップにむけ、さらに細かい修正を行います。この作業で、プレイ時間、バランス、テンポなどの部分も検討され修正されていくことになります。

(10)<マスターアップ>

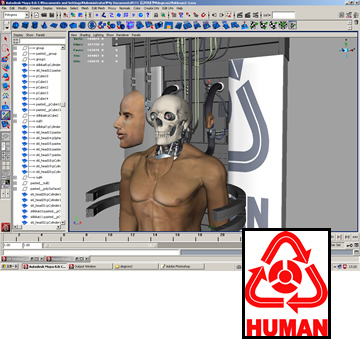

発売日直前、最終版としてソフトが完成します。ハードウェアプラットホームホルダ(任天堂、SCE、MSなど)に承認をとって制作は完了し、プレス工場へ納品されます。ここからプロデューサーは取材を受け、宣伝・営業担当は全国を駆け回ります。 3DCGとは3次元コンピュータグラフィックスの事です。これはコンピュータの中の仮想空間で立体的な図形を表現するもので、映画やアニメ、コンピュータゲームなど様々な所で用いられています。3DCGソフトには“Shade(シェード)”“Maya(マヤ)”“3ds Max”など数多くあります。それぞれのソフトは様々な業界で用いられており、例えば“Maya”はハリウッド映画などのCGで非常に多く使用されています。

それでは、実際にどのような手順で3DCGが出来るのか、“Maya”を使って順番に確認していきましょう。

それでは、実際にどのような手順で3DCGが出来るのか、“Maya”を使って順番に確認していきましょう。

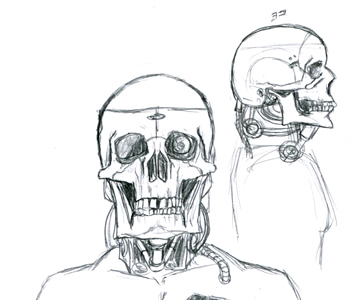

ラフ画とは短時間で簡単に書かれた絵のことで、最終的な作品の大まかな構図などをイメージして描きます。紙に鉛筆で書いたり、ペンタブレットを利用して描いたりします。

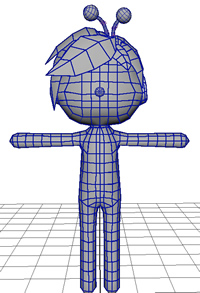

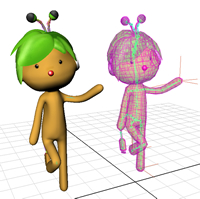

作品の造形を行う作業をモデリングといいます。左図の作品に網の様なものが見えると思います。これは“ポリゴン・メッシュ”と呼ばれるもので小さなポリゴンと呼ばれるものが集まっているものです。モデリングではこのポリゴンを調整しながら、立体的な形をつくっていきます。とても地道な作業です。

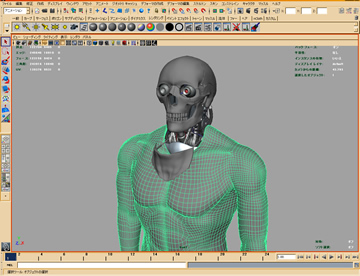

モデリングで作品の形が出来上がったら、その表面の質感を出す工程に入ります。皆さんが金属バットと木製バットを見ただけで判別できるのは、単に色の違いだけでなく、金属の持つ光の反射具合や木の持つ質感等が異なるからです。テクスチャ(texture)とは物の表面の質感、手触りなどを意味します。右図では皮膚の質感、金属の質感それぞれをうまく表現しています。

ある程度3DCGが出来上がったら、用途に合わせて加工してみましょう。例えばムービーでキャラクターを動かす場合には“ボーン”と呼ばれるいわば骨格を埋め込みます。これを行うことで、キャラクターの関節を人間のように動かすことが出来るようになります。(左図) また、ポスター等で使用する場合には右図のようなロゴなどを作成したり背景を組み合わせたりもします。

このような流れで、3DCGは作成されます。コンピュータの仮想空間で立体的なものを作成するには、3DCGソフトの使い方だけでなく、立体をイメージする能力、物体の質感を伝える能力等、様々な技術が必要です。学生の皆さんはデザイン概論やデザイン実習、コンピュータグラフィックス等の授業を通じてクリエイターとしての基礎を身につけるよう日々頑張っています。